マイスター特集!

「腕に自信あり!自身に技術あり!」

工場内では従業員一人ひとりに目を配りフォローも欠かさない

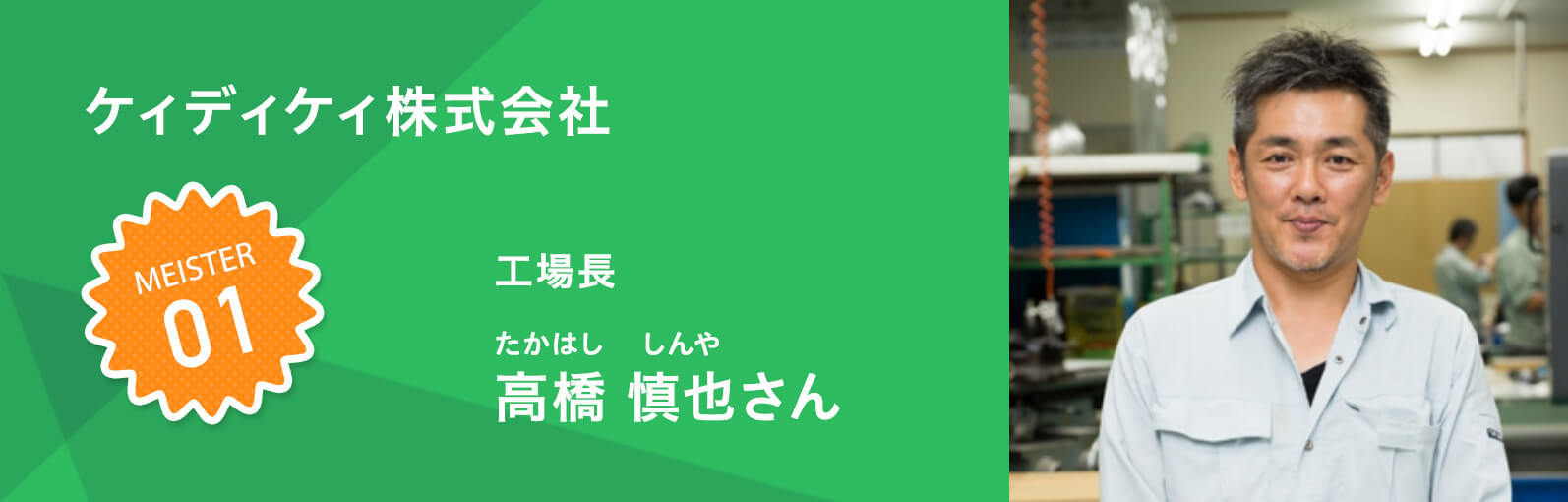

製造業 ケィディケィ株式会社

高橋 慎也さん

プラスチック部品の加工は繊細さが求められます。図面通りの出来映えに仕上がったときの達成感は格別

大田区の町工場、ケィディケィ株式会社。半導体製造装置に使われるプラスチック部品をはじめ、クライアントのニーズに合わせてさまざまなプラスチック部品を製造、販売しています。 同社の卓越した技術は、業界紙やテレビでも取り上げられ、技能者の育成や技能継承で成果をあげた企業に与えられる東京都中小企業技能人材育成大賞知事賞の奨励賞も受賞しています。 同社で工場長をしている高橋慎也さんに仕事内容ややりがいを聞きました。

細心の注意を払い旋盤を操る

細心の注意を払い旋盤を操る

どんな仕事をしていますか?

主に半導体製造装置のプラスチック部品の製造をしています。コンピュータ制御された加工機械を使って、プラスチック素材を製品に作り上げていきます。 ちょっとした歪みでも検品ではじかれてしまう細密作業。それでも技術だけではなく、勘に頼るところもあって、自分の成長を実感しますし、やりがいに満ちた仕事です。

仕事のやりがいはなんですか?

切削や穴あけ加工などは工作機械が自動でやってくれますが、どこから削るのか、どの刃物を使って削るのかなどは、人が考えてセッティングしなくてはなりません。特に、形状が複雑なものは事前によく考えて作業に取り掛かる必要があるので、散々悩まされることもありますが、図面通りの製品ができ上がったときは達成感があります。

どんなことに気をつけていますか?

プラスチックは、金属に比べて熱や湿気で変形しやすく、0.1mmの違いで製品にならない部品もあるので、換気扇でこまめに調節する他、温度が高ければコンプレッサーの熱を外に逃がして、低ければ熱を内部に取り入れるなどの温度や湿度管理を徹底しています。そうした工夫も従業員一人ひとりが積極的にアイデアを出していく、それがケィディケィのいいところです。

今後の目標を教えてください

全く違う分野からものづくりの世界に入ったので、少し遅れをとったスタートでしたが、それでも、先輩達に教わり、ときには怒られながら何とか一人前になり、今では工場長を任せてもらえるようにもなりました。先輩方にしていただいたように、今度は私が若い人に技術や仕事の面白さを伝えたいと思っています。

写真にかける思いを語る

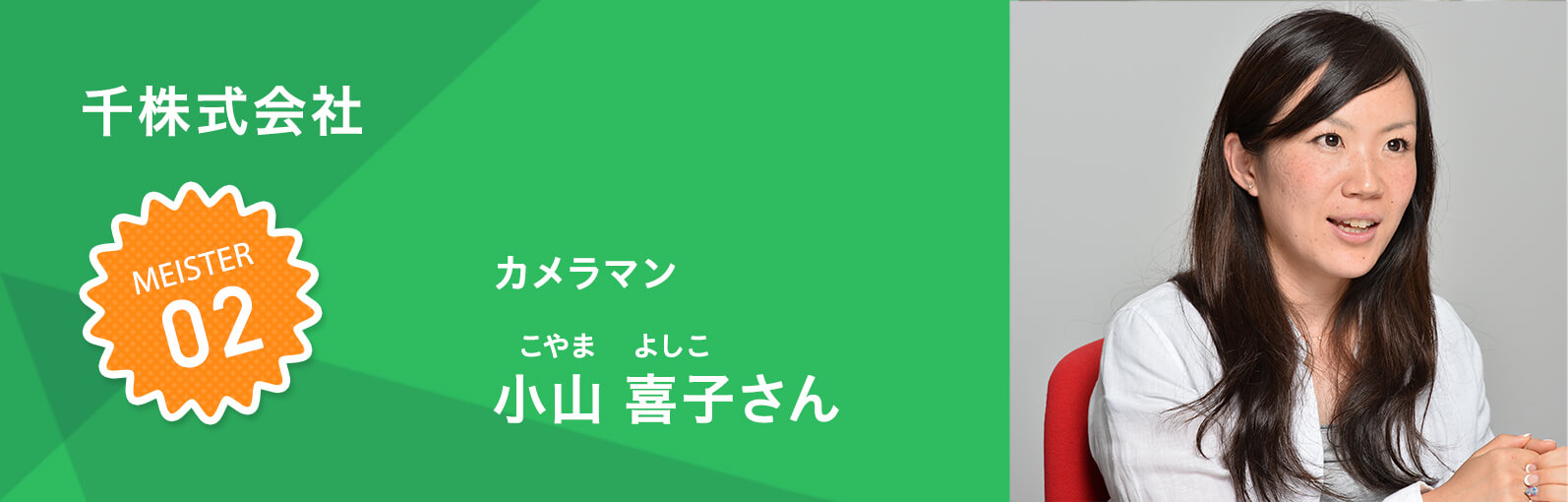

情報通信業 千株式会社

小山 喜子さん

一人ひとりの思い出を残すのが仕事。

子どもたちが250人いても、一人だって撮りもらしません!

一瞬を切り取るカメラマンに失敗は許されない。千株式会社の小山喜子さんは、趣味が高じてプロの世界に飛び込み7年目。緊張感の中で腕を磨き、今では写真のマイスターだ。 「写真がきれいであること」は当たり前。それにプラスアルファが求められる幼稚園・保育園などのイベント写真を極めた小山さんの凄技をクローズアップする。

シャッターチャンスは逃さない

シャッターチャンスは逃さない

カメラマンになった動機を教えてください。

高校2年の時、バレーボールのお気に入りの選手を撮ったのが始まりですね。その経験もあって、大学で所属していたラクロス部のカメラ係になり、そこで写真に目覚めたといってもいいでしょう。 学校に通って専門的に勉強したわけではありません。必要なことは現場で経験を積みながら覚え、そのままの勢いで「カメラマンになろう!」と決め、新卒でカメラマンを募集していた当社に就職しました。 幼稚園や保育園のイベント写真を撮ることが多いのですが、動き回る子どもを捉える「勘」は、学生時代にスポーツの写真を撮っていた経験が活きていると思います。

何か特別な技を持っていますか?

園児250人くらいまでなら、一人で満遍なく子どもの写真を撮影できます。園のイベントの写真は子どもたち一人ひとりにとって大切な思い出ですから、撮りもらしは絶対NG。全員満遍なく撮らなければなりません。 誰を撮っていて、誰を撮っていないかを頭に入れながら撮影するのがポイントです。もともと人の顔を覚えるのは苦手なほうなのですが、撮影となるとバッチリ記憶できます。「何してるの?」などと会話しながら撮影するので、頭に残りやすいんです。 子どもはいろんな場所でいろんな動きをしていますから、特定の子どもだけに注目していると全体が見えなくなってしまいます。片目でファインダーをのぞいて、もう片方の目では全体の様子を見て、次の動きを計算することも必要です。

仕事に取り組む上で、心がけていることは?

「子どもと同じ目線で撮影すること」です。

これは私の写真の師匠である先輩が口を酸っぱくして言っていたことで、私が後輩に指導するときも必ず言います。大人の目線で撮影した写真には子ども世界の臨場感は写りません。子ども目線でシャッターを切ると、その時の背の高さや、子どもが見ている風景も一緒に写真に残せるんです。

もう一つの心がけが、「自分の足で稼ぐ」です。天候や時間帯の違いで光の加減はまったく異なりますから、その都度、カメラの設定を細かく調整しなければなりません。大まかな目安はあるのですが、最終的には感覚に頼るところが大きく、これだという正解はありません。この感覚は経験を積むことでしか磨けません。うまい写真を見ながら研究して、気になったらとにかくシャッターを押してみる。行動することが上達の秘訣です。

仕事をしていてうれしい瞬間は?

長年、撮影を依頼いただいている幼稚園の卒園式で、保護者の方に「カメラマンさんも一緒に撮ろうよ」と、声をかけてもらった時です。「写真を撮って」といわれる立場の者が「一緒に」と言ってもらえるのは、園の仲間として認められた証ですよね。これはうれしかったです。 子どもの成長を間近で見られるのも喜びで、乳幼児のころから見ていた保育園の子が卒園していく時は思わず泣いてしまいました。

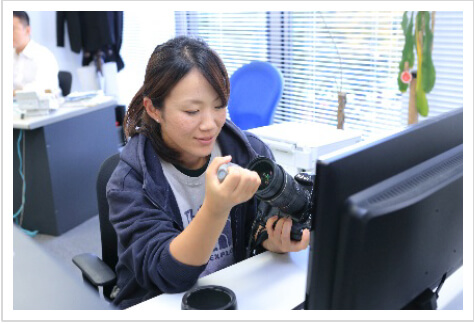

道具の手入れは入念に

道具の手入れは入念に