110年以上の歴史を持つ米菓の老舗メーカー。社員の声を反映し、 商品の可能性を追求する

<カイシャの特徴>

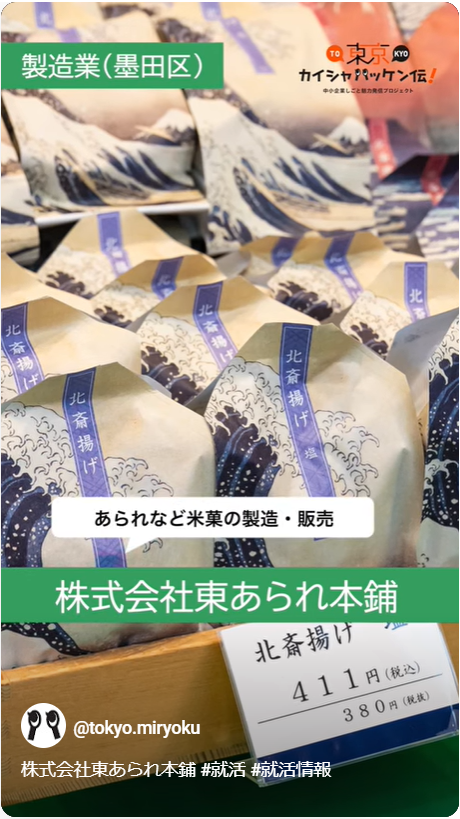

●事業内容:あられなど米菓の 製造・販売

●育成制度: 商品知識を身に付ける座学研修

●仕事のやりがい:顧客に 喜ばれ、 リピートされる

●働く環境: 社員の提案や意見を歓迎する

高品質な米を原料にあられなど米菓を製造・販売する老舗企業

1910年に創業し、110年以上の歴史を持つ東あられ本鋪。東京都内に2店舗と千葉県八千代市に自社製造工場を持ち、あられ、おかき、せんべいなどの米菓の製造・販売を行っている。

同社では原料である米に徹底的にこだわり、山形県の専属契約農家が減農薬、減肥料で育てた高品質な米を用いている。

「これまでの100年余を受け継ぎ、次の100年に向けてどう成長していくか、常に考えています。古き良き製法は引き継ぎつつ、時代に合わせて新しい味の製品を生み出すなどして海外への展開も視野に入れています」(小林社長)

例えば定番のしょうゆ、塩味以外に、パクチーやトマトチーズ、ゴーダチーズ、トリュフ塩などをフレーバーに使用。また2023年にリニューアルした人気商品「おせんとあんこ」は袋に入ったあんこを、醤油味のせんべいにのせたり挟んだり自由に食べられる斬新さで差別化を図っている。

米にこだわる同社では、うま味が残り栄養価も高まる金芽米を使用したおかきも開発。現在は、米粉を使った大福や揚げまんじゅう、ドーナツ、クッキーなどの新商品づくりに取り組んでいるという。

「今後、店舗内に米粉製品の製造工程が見えるようなスペースや休憩所を設置したいと考えています。道行く方や海外からの観光客など、幅広い方に米菓を味わっていただきたいです」(小林社長)

ジョブローテーション研修と座学で商品の知識を身に付ける

入社後はオリエンテーション、外部でのマナー研修などを終えた後、 製造や包装作業、販売、マーケティングなど各部署を回るジョブローテーション研修で、会社全体の業務を把握する。その後、配属先にてOJTが始まる。

「店舗では店長や副店長によるマンツーマンでの座学があり、商品や原料である米の成分などを教わりました。原料がうるち米か、もち米かや、出来上がった形によって、せんべい、あられ、おかきなどに分かれるのですが、最初にそうした基礎知識を学びます。その日に学んだ内容をノートにまとめ、店長や副店長に提出すると、商品に関する追加情報や接客のアドバイスなど細かなコメントをくれて、ありがたかったです」(入社1年目、販売部の梅村さん)

商品は100種類を超えるため、多くの知識が必要となるが、ノートを見ながら復習し、日々の接客に役立てているという。

一通りの研修が終わった後も、小林社長や上司との面談で自己目標を設定し、半期ごとに振り返りを行い、着実に成長していくことができる。

顧客に寄り添って商品を提案。リピーター客が増えていく喜び

贈答品として利用される比率が高く、顧客の年齢層は50代以上が多いこともあり、店舗での丁寧な対応を重視している同社。

「来店されたお客様へ声を掛け、どんな方に贈るのか伺いながら商品選びをお手伝いしたり、ラッピングを提案したりすることで『ありがとう、助かったわ』などの言葉をいただくこともあります。当社の商品のファンとなり、繰り返し足を運んでくれることが何よりも嬉しいです」(入社10年目、販売部の桝田副店長)

また、梅村さんは「店舗での販売と併せて、今後、会社のSNS運用のメイン担当となる予定です。どんな発信が効果的か今勉強中ですが、新しい挑戦をさせてもらえるのは楽しいです」と話す。

現場の声を聞き、働く環境や商品開発に反映させていく風土

社員の声を積極的に取り入れる同社は、社員からのアイデアを形にしていく風土がある。小林社長との距離が近いので、働く環境に関しても、いつでも気軽に話すことができる。例えば工場では、近年の猛暑に対応するために、パート従業員からの意見を取り入れて、全員に空調服を支給、スポットクーラーも設置された。必要な意見はすぐに取り入れるスピーディーな体制がある。

また、商品開発にも、社員の声が反映されている。

「工場で出来上がった試作品を店舗の社員で試食し、味の濃さなどをフィードバックしています。また、特に季節ごとに新しい味を出す限定商品には、社員の意見が反映されやすく、例えば塩れもんのあられも社員の声から生まれました」(桝田副店長)

その他にも、店舗で聞いた顧客の要望が反映され定番化した商品もあるという。

社長からのメッセージ

社長との距離が近く、意見を言いやすい中小企業はたくさんあります。良いと思ったらすぐに実行できるのも中小企業の魅力です。

このカイシャが10秒でわかるムービー

ムービーはこちら

●第38号 (2024年10月発行)掲載 ※掲載内容は発行日時点のものです。