「チームワークと自主性」をモットーに、時代のニーズに応える宅配ボックスを開発

<カイシャの特徴>

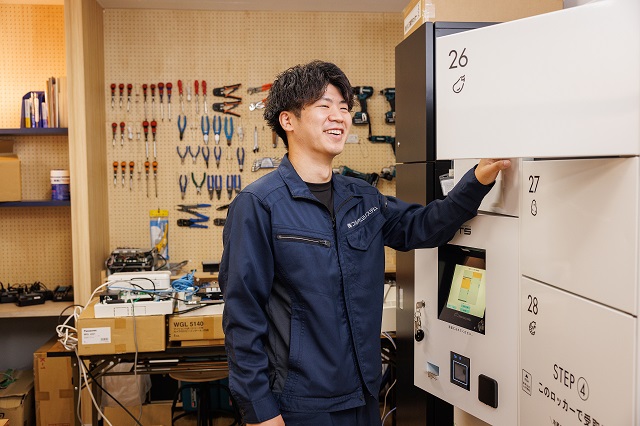

●事業内容:宅配ボックスの開発から、ユーザーのフォローまで一貫対応

●働く環境:連続有休取得などオンオフめりはりある環境。社内交流会も盛ん

●育成制度:ビジネスマナー研修やジョブローテーションで基礎から学べる

現代生活に欠かせない宅配ボックスの さらなる技術進化に注力

コンピュータと連動した宅配ボックスが世界で初めて発表されたのは1983年のこと。開発した原代表が設立したフルタイムシステムは、「最も長期に亘って営業している電気式宅配ロッカーサービスプロバイダー」として、2019年にギネス世界記録™*に認定。リーディングカンパニーとして業界をけん引している。

「24時間稼働のコントロールセンターを持ち、時代に合ったシステムを開発し、トラブル時にすぐ駆け付けるエンジニアがいることが特徴です」(原代表)

同社の宅配ボックスは集合住宅や個人宅にとどまらず、商業施設や病院、駅、空港、店舗など人が集うあらゆる施設に導入されている。郵便ポストと一体型になっているものや、クリーニングや宅配食品の受取が可能な温度管理機能も付け、時代のニーズに応えている。

また、1年間に約7,000万個の荷物が同社の宅配ボックスに預けられており、運送会社の再配達によるCO2排出量削減にも貢献しているという。

さらに、主要顧客であるマンションデベロッパーの要望に応え、車・自転車シェアリングやEV充電システムも事業展開。原代表は「暮らしを快適にするサービスをいち早く見極めて実現していくスピード感が、顧客からの信頼に結び付いていると考えます」と話す。

今後は、非対面で薬を受け取れる専用ボックスなど、新製品の提案にも一層注力していくという。

「宅配ボックスの利便性の良さを知ってもらうと、撤廃を希望することがほとんどないため、導入数増加とともに、保守・修繕の需要も増えていくことが見込まれます」(原代表)

その他、同社では、時代の要請に応えるべく安全性と快適性を両立した顔認証操作宅配ボックスを開発。大手電機メーカーの顔認証技術を採用しコラボレーションすることで、時間をかけて自社開発するよりも利用者のニーズに素早く応えようという姿勢を取っている。

加えて、新たに宮崎に研究開発の拠点を設立中。今後は海外にも拠点を置く予定で、事業の拡張を目指している。

「マンションとロッカーに関わることは何でもやっていき、社会に貢献していきます」(原代表)

*ギネス世界記録™ はギネスワールドレコーズリミテッドの登録商標

定期的に交流会を開催 拠点や部署の垣根のないアットホームな環境

同社はアットホームな社風だと社員たちは口にする。

「誕生日には原代表の直筆メッセージ付きのプレゼントが自宅に届くので、毎年楽しみにしています」(入社6年目、エンジニアリング部の藤井さん)

また、定期的にスポーツ大会などのイベントを行っており、拠点や部署の垣根を超えた交流ができるため、仕事のリレーションにも生かされている。

「イベントを通して、普段関わらない人とも話をすることができました。他部署の人にも質問しやすくなるので、ありがたいです」(入社3年目、カスタマーサービス部門の長岡さん)

さらに、オンとオフのめりはりをしっかりつけて働ける同社では、有給休暇が取りやすい雰囲気だという。

「10日の有給休暇と休日を組み合わせ、約2週間の連続休暇を取り、リフレッシュできました」(藤井さん)

手厚い研修で 製品や仕事内容を学び知識を身に付ける

入社後は1カ月にわたるビジネスマナーや社内製品の知識を身に付ける研修の後、各部署を2週間ずつ体験し、7月に正式配属となる。フォローアップ研修も半年後に行われ、仕事上の不安を解消している。

「覚えることはたくさんありますが、各現場で先輩が1対1で指導してくれたので、焦らずに技術を習得できました」と藤井さん。

現在藤井さんは、テキスト費や受験料などを会社が負担する資格取得支援制度を利用して、第二種電気工事士の取得を目指しているという。

同社はこうした人材育成制度を整えるとともに、成長したいと考える若手社員の自主性も尊重している。

「『チームワークと自主性』という企業理念のもと、挑戦させてくれる環境があります。今年、お客様対応を行うコントロールセンター用の育成プログラムを新しく導入しましたが、その作成にも携わりました。今後は他の部署にも展開していく予定です」(長岡さん)

代表からのメッセージ

「おもろいやつ大歓迎!」。おもろいやつとは、一味違う発想や発言ができる人ということ。あなたの発想力を当社で発揮してください。

読者からひとこと

宅配ボックスを通して社会に貢献できる

宅配ボックスの先駆者として、ニーズに合わせて工夫をしている企業だと思いました。再配達を減らし、CO2削減につなげている点も社会貢献度が高いと感じます。また、配属前に各部署での体験もあり、不安なく働くことができそうです。

●第31号 (2022年12月発行)掲載 ※掲載内容は発行日時点のものです。