手掛ける電気工事の9割が公共事業。若手が技術を引き継いで信頼を獲得

<カイシャの特徴>

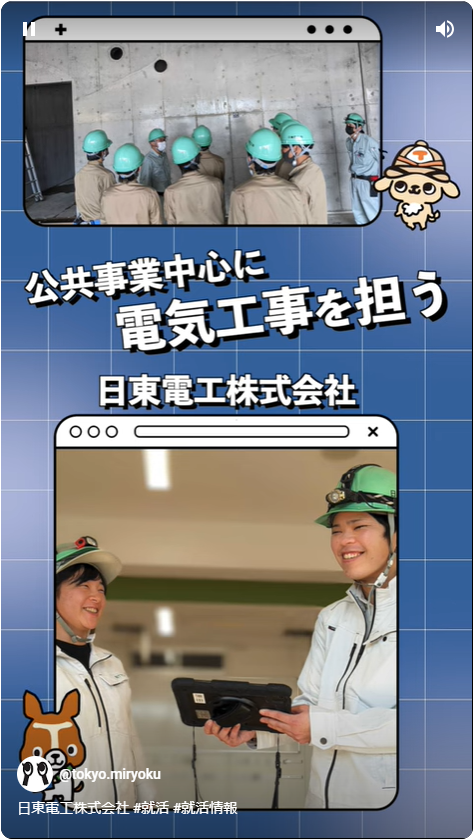

●事業内容:公共事業中心に電気工事を担う

●仕事のやりがい:目標に向かって若手が成長できる

●育成制度:手厚い資格取得支援制度あり

●働く環境:閑散期に長期休暇の取得が可能

30年超の黒字経営。公共事業に特化して成長し続ける

設立から約80年となる日東電工は、電気工事の中でも公共事業に特化し、30年以上黒字経営を続けている。

「当社が得意とするのは、都営住宅や小学校など公共施設の電気工事で、新築から改修まで手掛けています。国や地方自治体の電気工事の入札案件に特化することで、景気に左右されない基盤を築いてきました」(本間代表)

戦略的な経営を続けた結果、会社の財務内容が潤沢(じゅんたく)になり、優良申告法人として3期連続で税務署から表敬されている。また、長年の実績により受注案件の9割を占めるという公共工事に対するノウハウも着実に蓄積されてきた。

「これまでの経験をもとに案件の受注に向けた提案の計画が立てられることや、今までの実績が公共工事の受託につながっています。加えて、長年の経験を持つ社員が在籍し続け、若手に技術を継承していることも当社の強みです」と語る本間代表。

工事は国や地方自治体から直接請け負うため、手掛けた建物には同社の社名が刻まれるという。

このように、長期にわたり安定した経営を続けてこられた秘訣(ひけつ)は『3本の柱』の強化だと本間社長は語る。

「営業力・資金力・技術力という3本柱がとても重要で、当社は数十年かけてこれらを追求してきました。また、小さな組織ですから、社員がやりがいを持って働ける環境づくりも重要と考えます」

例えば、若手社員からの意見や提案も良いものはすぐに取り入れる。チャットツールの導入によって社員同士が気軽に連絡を行ったり、タブレットとアプリを利用して工事現場の撮影や写真データの管理ができるようになるなど、若手の提案が業務効率化につながったという。加えて、定例会議や案件情報の共有はオンライン会議システムで行うことで、社員は会議のために本社に戻らずに済むようになったという。

若手の実力を正しく評価。29段階のランクが設定され次の目標が見えやすい

同社ではキャリアアップの道筋を29ランクにロードマップ化しており、何がどこまでできれば次のステップに進めるかを明確にしている。昇格後の給与や手当も具体的に明示されているため、社員それぞれが目標を立てやすいシステムとなっている。

入社2年目、工事部管理課の原田さんは、手に職を付けたいという理由でこの仕事を選んだと話す。

「自分が関わった工事が完成して電気をつける瞬間は、とても感動するものです。現在、2級電気工事施工管理技士の資格試験の結果待ちですが、今後は、消防設備士などの資格も取得して早く独り立ちをして大きな案件を手掛けていきたいです」

また、入社6年目、工事部施工課の佐藤さんは、念願の職種に異動してやりがいのある日々を送っている。

「入社後、施工管理を担当していましたが、仕事をしていく中で職人の仕事への興味が高まり、異動希望を出して昨年から職人になりました。今は技術の向上に力を注いでいます」

未経験も安心の研修制度。各種資格の取得を目指し会社の支援も充実

入社後はビジネスマナーなどの研修を1週間行った後、作業現場での実習に参加。研修の最後に、自分の目指すキャリアプランを本間代表にプレゼンテーションして、正式配属となる。施工管理職の場合、OJTを中心としてアシスタント業務からスタートし、小規模案件から独り立ちを目指す。

電気工事では資格を保有していないと現場に入れないこともあり、入社1年目に第二種電気工事士の資格を取得することが必須となっている。その他、キャリアアップを目指す社員は、様々な資格取得に励んでおり、受験前の講習会参加費、参考書の購入費用、受験料などを会社が負担している。

案件終了後は、最大1カ月の長期休暇取得も可能。子育て世代も積極的に応援

電気工事は全工事の最終工程ということもあり、特に工期後半は繁忙となる。そこで同社では、案件が手離れし次の案件が決まるまでの間、連続休暇を取得することを推奨している。代休や有給休暇を組み合わせて数週間から長ければ1カ月の休暇を取得し、この間に帰省や旅行を楽しむ社員が多い。

また、子育てしながら働く女性を応援したいと、管理部門の社員はマザーズハローワークから採用。子どもの急病や家庭の事情に対応できるようテレワークも実施している。

代表からのメッセージ

中小企業だからこそ、社員一人ひとりに目配りができると考えます。若手も自分の特性を把握して、得意分野でしっかり成長できる環境を整えています。

このカイシャが10秒でわかるムービー

ムービーはこちら

●第36号 (2024年3月発行)掲載 ※掲載内容は発行日時点のものです。